青春痘

很多痘友都有青春痘,想知道如何祛痘,但是還不是很清楚什么是青春痘,今天韓惜露祛痘來百科一下什么是青春痘!

青春痘

青春痘又叫做痤瘡(acne vulgaris)又名青年痤瘡(acnejuvenilis)。是一種毛囊、皮脂腺的慢性炎癥,主要發生在顏面及胸背等多脂區。有自限性,皮損多形。如粉刺、丘疹、膿皰、結節。常伴有皮脂溢出,青春期后,大多痊愈或減輕。以往痤瘡被認為是皮脂腺疾病,實質上損害包括毛囊、皮脂腺及表皮。屬于中醫“肺風粉刺”范疇。

青春痘癥狀體征

多見于青年,男多于女,損害好發于面頰、額部、頦部和鼻頰溝等多脂區,其次是胸部、背部及肩部。初起為粉刺,有白頭粉刺與黑頭粉刺兩種,內含角質及皮脂。白頭粉刺亦稱閉合性粉刺,為皮色丘疹,針頭大小,毛囊開口不明顯,不易擠出脂栓。黑頭粉刺亦稱開放性粉刺,丘疹中央為擴大的毛孔,脂栓阻塞于毛囊口,用手擠壓,可見有頂部黑色而體部呈黃色半透明脂栓排出,因頂部暴露在皮膚表面,皮脂氧化及灰塵影響,形成黑頭,故而稱為黑頭粉刺。粉刺中除了有皮脂氧化及角質脫落碎屑,同時還包含多個炭化的毛發。病程慢性,時輕時重,女性常在月經前呈周期性加重。本病有自限性。絕大多數患者青春期后逐漸減輕,以致消失。本病常見于17~18歲的青年,亦有早至10~13歲,遲至青春期以后或成人發病的。男多于女。損害好發于面頰、額部、頦部和鼻頰溝,其次為背部及上胸部。眶周皮膚從不累及。

青春痘原因

只有掌握了青春痘的原因才能更好的掌握祛痘方法,痤瘡是一種多因素的疾病,主要與皮脂產生增多,毛囊口上皮角化亢進及毛囊內丙酸痤瘡桿菌增殖有關,也有一定的遺傳因素。皮脂腺的發育及皮脂腺的產生受雄激素的支配,而雄激素的增加受年齡、內分泌、遺傳等因素影響。痤瘡患者的皮脂腺較大,皮脂腺分泌產物較正常人多,由于皮脂腺分泌增加,皮脂中亞油酸水平相對減少,(兩者為負相關性)影響脂肪的合成,導致濾泡上皮缺乏脂肪酸,從而誘導濾泡過度角化,使上皮細胞不能正常脫落,導致毛囊口過度變小,皮脂不能順暢排出,淤積在毛囊口,形成粉刺。

毛囊內正常寄生痤瘡丙酸痤瘡桿菌(PA),糠秕孢子菌及表皮葡萄球菌等,當游離的脂肪酸增多,丙酸痤瘡桿菌不能產生足量的酶分解皮脂,淤滯的脂肪酸使毛囊周圍產生非特異性炎癥反應。丙酸痤瘡桿菌還可分泌低分子多肽,吸引中性粒細胞進入毛囊,導致其水解酶釋放,使毛囊上皮滲漏破裂,導致毛囊內容物進入周圍真皮組織,造成了從單純炎癥到丘疹、膿腫、結節、囊腫的一系列臨床表現。

痤瘡患者皮膚中5α-還原酶比正常人高,5α-還原酶可引起皮脂增多。有嚴重痤瘡的女性,發病突然,月經不調,雄激素升高,提示有潛在性卵巢功能不良。同時雄激素過高,還可致多毛、聲音變粗,性欲增加,男性可出現脫發、黑棘皮癥等。

精神壓力可使腎上腺皮質分泌增加,許多痤瘡病人可受精神因素影響而加重。

除上述原因外,飲食也可影響痤瘡,如脂肪、糖、辛辣、可可、乳酪、花生等均可增加皮脂產生和使炎癥加劇。

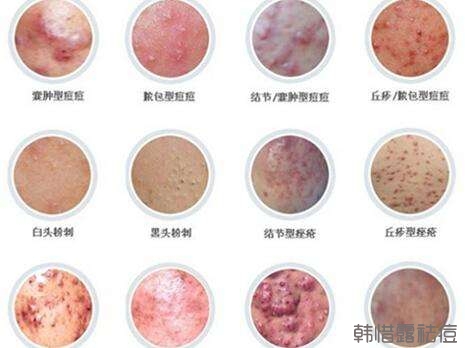

青春痘類型

1.尋常痤瘡(acne vulgaris) 最常見。損害開始是與毛囊口一致的圓錐形丘疹,頂端呈黃白色,此為毛囊內皮脂與毛囊壁脫落的角化細胞構成,其頂端因黑素沉積成黑頭粉刺,如以手指擠壓可擠出頭部黑色而體部呈白色半透明的脂栓,這是痤瘡特征性的也是較早發作的損害。輕者僅為毛囊口黑頭粉刺,并無丘疹。稍重則是黑頭周圍形成炎癥性丘疹。若炎癥加劇,丘疹頂端可出現米粒至豌豆大的小膿皰,破潰或吸收后留下暫時性色素沉著或小凹坑狀瘢痕。如果炎癥繼續擴大及深入,則于皮下形成大小不等的淡紅或暗紅色結節,或略高出皮面。此種損害可較長期存在,或漸被吸收,或化膿潰破后形成瘢痕。有的損害則呈黃豆至指端大的橢圓形囊腫,呈暗紅或正常皮膚色,擠壓時有波動感,炎癥反應往往不重,經久不愈,可化膿成膿腫,附近數個膿腫匯合時,形成聚合性痤瘡。因此,痤瘡的損害是多形性的,其變化是疾病發展的過程,可同時出現在1個患者身上,常以其中某一型損害為主。絕大多數患者過青春期后癥狀逐年減輕;以致消失。但有膿皰、結節、膿腫、囊腫者愈后留下凹陷性或增生性瘢痕,影響外貌。

2.聚合性痤瘡(acne conglobata) 是痤瘡中一種較重的類型。好發于青年男性,偶見于女性。疾病的開始常為隱襲性,主要分布于背、臀、頰部;但腹、肩、頸、面、上臂和大腿可同樣累及。由無數黑頭、丘疹、膿皰、膿腫和囊腫形成。損害以囊腫和結節為主。囊腫常為柔軟的、大而不規則的波動性斑塊,呈紫紅色,潰破后流出惡臭的膿性或黏液性漿液,從而形成瘺管。潰破的膿腫可形成深的凹陷性瘢痕。病程頑固,常持續多年而不退。患者偶有全身癥狀如疲勞、不適、發熱、多關節痛。

3.暴發性痤瘡(acne fulminans) 多見于少年和青年男性,個別見于成人,其臨床特點為突然發病,皮損以胸背部為主,其次面、頸部。多為毛囊性炎癥丘疹、膿皰、炎癥反應劇烈,結節與囊腫性損害很少,局部疼痛明顯,易形成糜爛,潰瘍,愈后有淺表瘢痕。發病時常有發熱,可高達39℃以上,伴多關節痛、疲乏、食欲不振、肌痛、頭痛等。實驗室檢查中白細胞增高,血沉加快,并有補體降低,γ球蛋白增高,免疫復合物增多等免疫異常,其發病機制可能與患者對痤瘡短棒菌苗(丙酸桿菌)的Ⅲ型或Ⅳ型變態反應。治療以皮質激素療效優于抗生素。本病需與聚合型痤瘡及壞死性痤瘡相鑒別。

4.新生兒痤瘡(acne neonatorum) 罕見,可發生在3個月以內,也有在3個月至2歲時發病,男孩多于女孩。本病原因不明,常有明顯的家族史,可能與遺傳因素有關。皮損主要發生在面頰,也可累及額和頜。為黑頭、丘疹與膿皰,偶有結節和囊腫。黑頭損害在數周內消退,丘疹和膿皰可于6個月痊愈,留下坑狀瘢痕。少數患兒可持續在1年以上,并在青春期容易復發。

5.熱帶痤瘡(tropical acne) 是指發生在高溫、高濕地區的痤瘡,皮損可累及背、肩、頸及手臂、大腿和臀部,主要為結節和硬結性囊腫,可留下毀壞性瘢痕,如患者離開這種氣候條件以后可以緩解。

6.成簇性眼眶周粉刺 好發于30~50歲,為下眼瞼外側和顴骨表面局限性成簇的大粉刺,有5~50個,多數患者有光線性彈性纖維病,而與尋常痤瘡無明顯關系。

7.壞死性痤瘡(acne necrotica) 又名痘瘡樣痤瘡或額部痤瘡,從不發生在青春期以前,常見于20~50歲,男性稍多,可伴有皮脂溢出。主要發生在額、顳和頭皮前緣,也可見于頰、鼻和軀干。其損害開始為褐紅色、成簇的毛囊周圍丘疹和膿皰,常有臍窩并迅速壞死伴黏著性出血性痂皮,3~4周后痂皮脫落留下瘢痕。如損害反復發作瘢痕可成網狀。患者主觀灼熱或瘙癢

8.月經前痤瘡(premenstrual acne) 即在月經前加劇或發病,其中許多人在青春期不患痤瘡。損害常局限于頜、眉間,也可出現在一側頰部,數量較少,隨月經周期的變化而改變。

近年來臨床多采用Pillsbury分類法將痤瘡分為4級:

Ⅰ度(輕度)表現為黑頭粉刺,散發或多發;散發性炎癥性丘疹。

Ⅱ度(中度)除有Ⅰ度表現外,還有深在性炎性丘疹,主要發生在顏面。

Ⅲ度(重度)表現為Ⅱ度加深在性炎性丘疹,除面部外還可見于胸、背、頸部。

Ⅳ度(重度-集簇性)表現為Ⅲ度加囊腫,愈后多形成瘢痕,發生部位同Ⅲ度,但皮疹較重。

青春痘預防

少食糖果甜食、多脂及辛辣刺激食物,避免飲酒,宜多飲水,避免大便秘結,多吃新鮮蔬菜與水果,不吃引起痤瘡的藥物;減少接觸誘發痤瘡的因素(例如礦物油)。青春發育期青年情緒較不穩定,敏感,易受刺激,且此時尤其注意容貌,因此對痤瘡極為苦悶,求治心切,常胡亂用藥或采取不適當措施,故必須解除其顧慮、正確對待,并指導日常生活中須注意的事項,不用手擠壓損害處以及正確使用藥物等。

本文整理于網絡百科 僅作為參考資料閱讀 如有錯誤請聯系本站修改

所有反饋圖片、視頻為韓惜露護膚真實效果圖片,盜用追究法律責任!